Savoir d’où on vient pour savoir où on va est certainement une devise que nombre de marins appliquent à leur vie, à leur profession mais aussi à leurs convictions. Cependant, même en connaissant bien son passé et sans rester enfermé dans un éternel « c’était mieux avant », les orientations peuvent diverger selon les points de vues ! Si toutes les routes mènent à Rome, visiblement Pierre-Yves LARRIEU et François LAMBERT n’ont pas la même vision de la route à prendre pour l’excellence maritime. Si vous avez été nombreux à répondre à l’appel d' »Hydro 2040″ cet été, Pierre-Yves LARRIEU, lui, a affirmé une ligne très complète et très argumentée qui n’a pas manqué d’être remarquée par le principal défenseur de la ligne officielle : François LAMBERT.

Pour essayer de présenter au mieux ces deux visions, Pierre-Yves, François et votre revue préférée, avons réfléchi à la meilleure manière de vous présenter ces visions, dans la meilleure complétude, sans langue de bois et en totale impartialité. Pour cela nous avons convenu de règles simples :

- La battle sera épistolaire uniquement,

- Jeune Marine propose 4 thèmes de référence :

- Une ENSM : pour quoi faire ?

- ENMM/ENSM : une base historique comme socle traditionnel

- 1 école – 4 sites : solution ou paupérisation ?

- Enseignement : une spécificité maritime à réellement prendre en compte ? Doit-on faire comme tout le monde ou cultiver notre différence ?

- Chaque partie y répond sans avoir la copie de l’autre,

- Chacune des contributions vous est proposée sans aucune révision autre que la mise en forme.

Certains y voient déjà de longues heures de lectures ennuyantes quand d’autres s’en délectent déjà ! Ne vous en faites pas il y en a pour tout le monde : si la lecture ne vous fait pas peur, vous trouverez à suivre les contributions de Pierre-Yves LARRIEU suivie de celle de François LAMBERT proposées par thèmes, si vous préférez l’écouter vous avez juste à cliquer sur le bouton de lecture audio en tête d’article.

Un immense merci aux deux participants, cet exercice est important et difficile et chacun d’eux l’a relevé avec sérieux et respect pour vous proposer leur vision.

Bonne lecture !

Préambules

Pierre-Yves LARRIEU : En préambule, je remercie François LAMBERT pour son invitation et Aymeric AVISSE pour l’organisation de ce débat. Ma position extérieure à l’ENSM me permet aujourd’hui de m’exprimer librement, sans réserve ni responsabilité institutionnelle. Mes propos n’engagent que moi.

François, en tant que Directeur Général, s’expose à la critique en ouvrant un débat salutaire sur l’ENSM 2040. Salutaire, car l’existence même de ce débat induit l’idée suivante : l’ENSM doit évoluer. Mes réflexions se veulent une contribution à cette discussion.

François LAMBERT : Je me demande souvent si j’aurais porté le projet d’école nationale supérieure maritime ainsi qu’il a été pensé. Quatre écoles, des cultures différentes, une volonté de ménager les particularismes, une ambition forte, très forte, trop peut-être, alors que les enjeux budgétaires devaient aussi et surtout prévaloir.

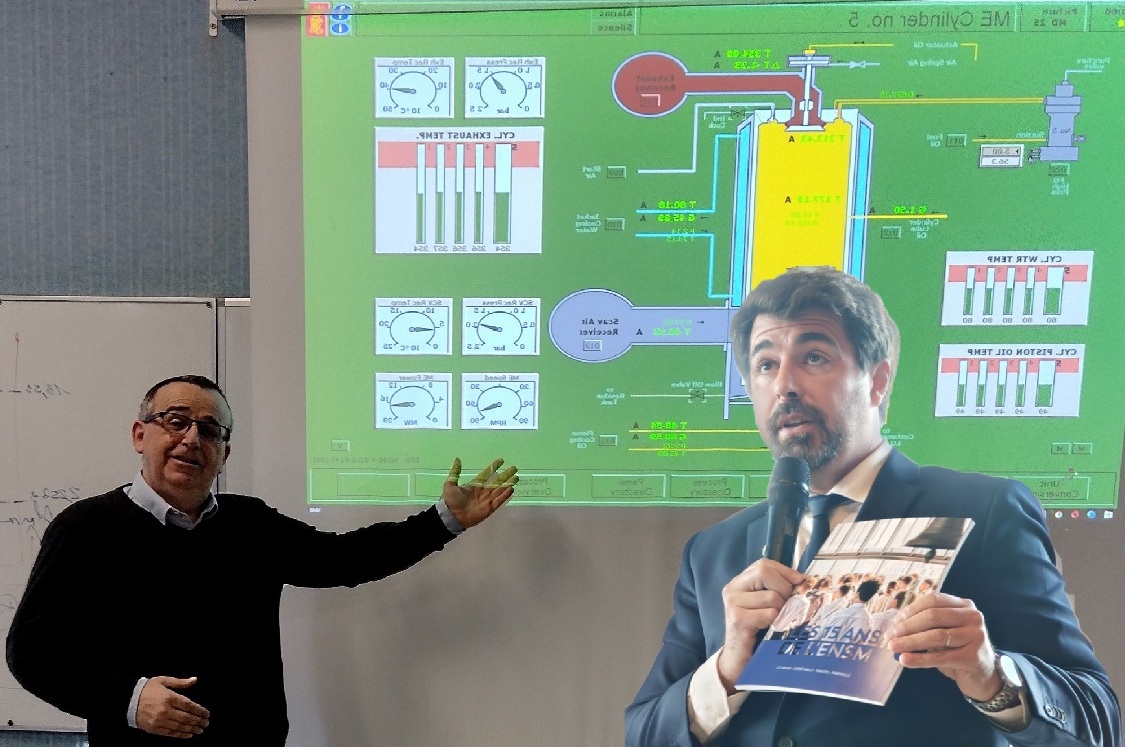

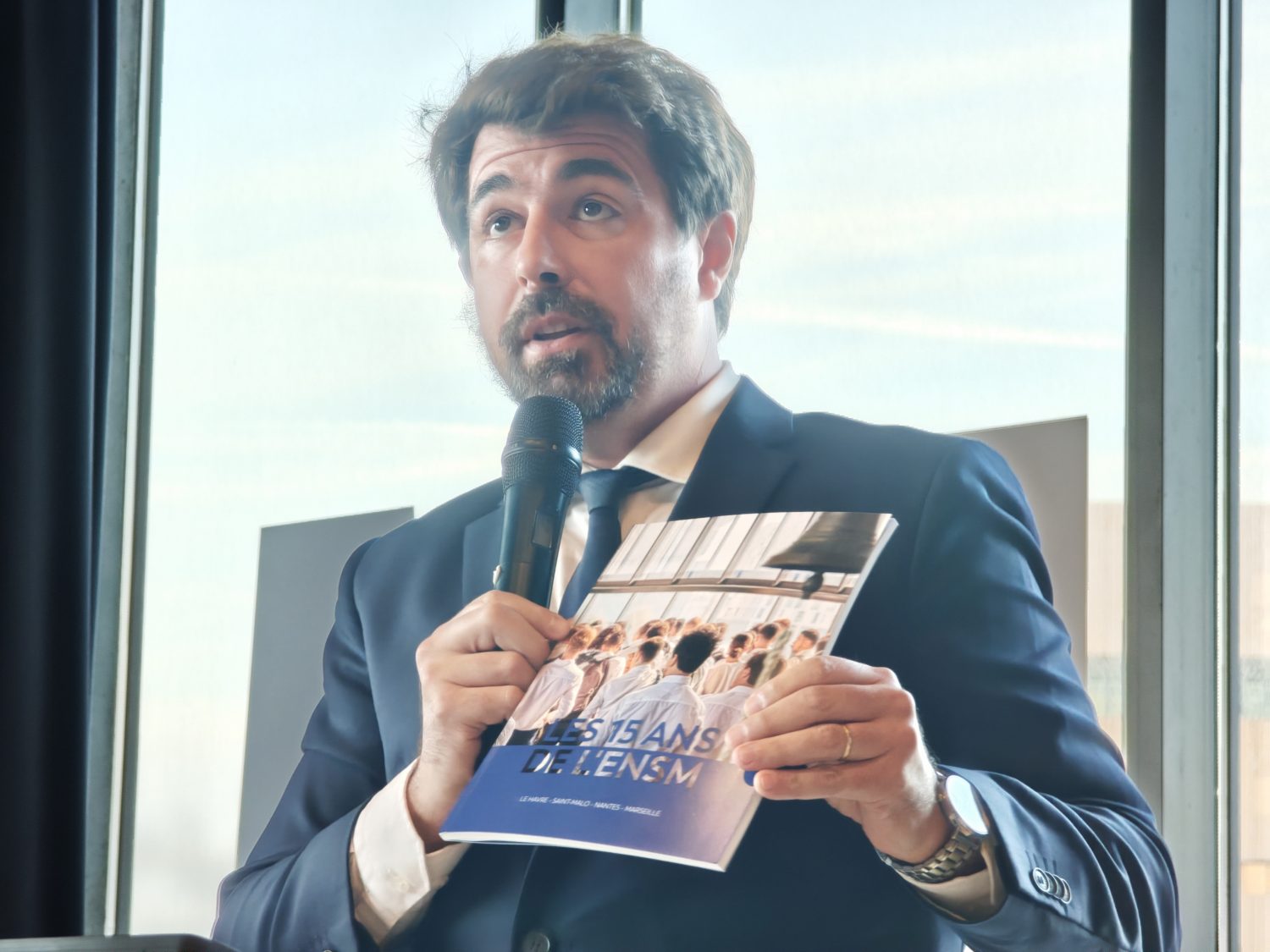

Mais cela tombe bien car, cette question, personne ne me la pose. Je suis heureux de voir que le débat continue alors qu’il n’y a pas lieu d’être. Cette école est, depuis 15 ans, l’école de formation des officiers de la Marine Marchande. Elle a même réussi à se diversifier, pour former des ingénieurs en génie maritime. Et nous devons continuer de la construire, sans regarder, tout le temps, son sillage.

J’aime les débats, et je pense qu’ils sont nécessaires pour favoriser la meilleure appropriation par le plus grand nombre d’un projet, d’une idée, et même d’une ambition. Dans le secteur maritime, qui est mon biotope d’origine, je connais trop les récriminations permanentes, les « c’était mieux avant », les « idées valise » qui se terminent souvent par « point barre ». Je me fais une obligation de répondre à ceux qui contestent le bien-fondé d’une stratégie ou de l’exécution de la stratégie décidée collégialement par les instances de l’Ecole. Je le fais aussi parce que sans réponses, il n’y a pas de démocratie et que, dans une démocratie, la réponse doit pouvoir trouver un cadre qui convienne au plus grand nombre.

Cependant, pour pouvoir débattre, il faut pouvoir savoir de quoi, on parle. Je connais l’école depuis sa création ou presque. Je ne doute pas cependant que beaucoup la connaissent mieux que moi. En revanche, diriger le projet d’un établissement exige aussi de connaître certaines contraintes qui ne sont pas compréhensibles en 140 signes ou dans des billets d’humeur. Pas tellement parce que c’est compliqué mais parce que la masse d’informations croisées n’intéresse en définitive pas grand monde. Je le regrette mais c’est ainsi. Nous travaillons d’ailleurs à la meilleure ergonomie de l’information pour la faire partager en interne à l’ENSM. J’invite toujours tous ceux qui souhaitent débattre à connaître en profondeur l’action de l’école pour donner de la substance au débat, sans céder à la facilité.

Je sais à quel point Pierre-Yves Larrieu est attaché à l’enseignement et au maritime, je respecte ses engagements et je tente donc, une fois ce cadre posé, de répondre aux quatre questions qui ont été posées par Jeune marine que je remercie d’avoir bien voulu organiser ce débat d’idées par écrit.

Une ENSM : pour quoi faire ?

Pierre-Yves LARRIEU : Les Hydros ont toujours existé pour répondre à des besoins. L’histoire montre que ces besoins sont circonstanciels. Formation des marins certes, mais aussi recherche astronomique, construction navale, formation militaire, puis industrielle. Aujourd’hui encore, ces besoins continuent d’évoluer.

Le nombre de marins nécessaires diminue, car les gains de productivité du transport maritime sont supérieurs à son taux de croissance. Les navires autonomes et l’intelligence artificielle renforcent cette tendance.

En revanche, les ingénieurs maritimes seront toujours plus indispensables. Si l’ENSM ne s’impose pas dans ce domaine, d’autres le feront. La formation d’ingénieurs en génie maritime développée sur le site de Nantes incarne cet avenir et pourrait être dupliquée sur d’autres sites.

L’ENSM ne répond pas uniquement aux besoins en navigants des compagnies maritimes, mais aussi, directement ou indirectement, aux besoins de pans entiers de l’économie maritime (ports, chantiers, classification, énergies marines, etc.). Pour mieux prendre en compte ces besoins, le Conseil d’Administration de l’ENSM devrait s’ouvrir et intégrer des représentants de tous les secteurs maritimes : pêche, GICAN, Bureau Veritas, Grands Ports Maritimes, énergies renouvelables, association Windship, etc.

François LAMBERT : La question semble assez simple. Il y a l’indispensable et il y a l’accessoire. Pour faire des officiers de la marine marchande en formation initiale et en formation continue. Et puis, accessoirement, des ingénieurs pour les polyvalents, des diplômés au grade licence pour les monovalents (et encore ça doit évoluer pour aller vers le diplôme d’ingénieur ou le grade de master, suspens). Un jour l’accessoire devient indispensable, le titre d’ingénieur obtenu en 2011 est devenu une nécessité. Il a même permis de compléter la formation d’officier par une autre formation, celle d’ingénieur en génie maritime. Je trouve cela assez formidable de voir comment l’accessoire devient indispensable, comment on change d’époque et comment ouvrir les horizons est nécessaire dans un monde qui change.

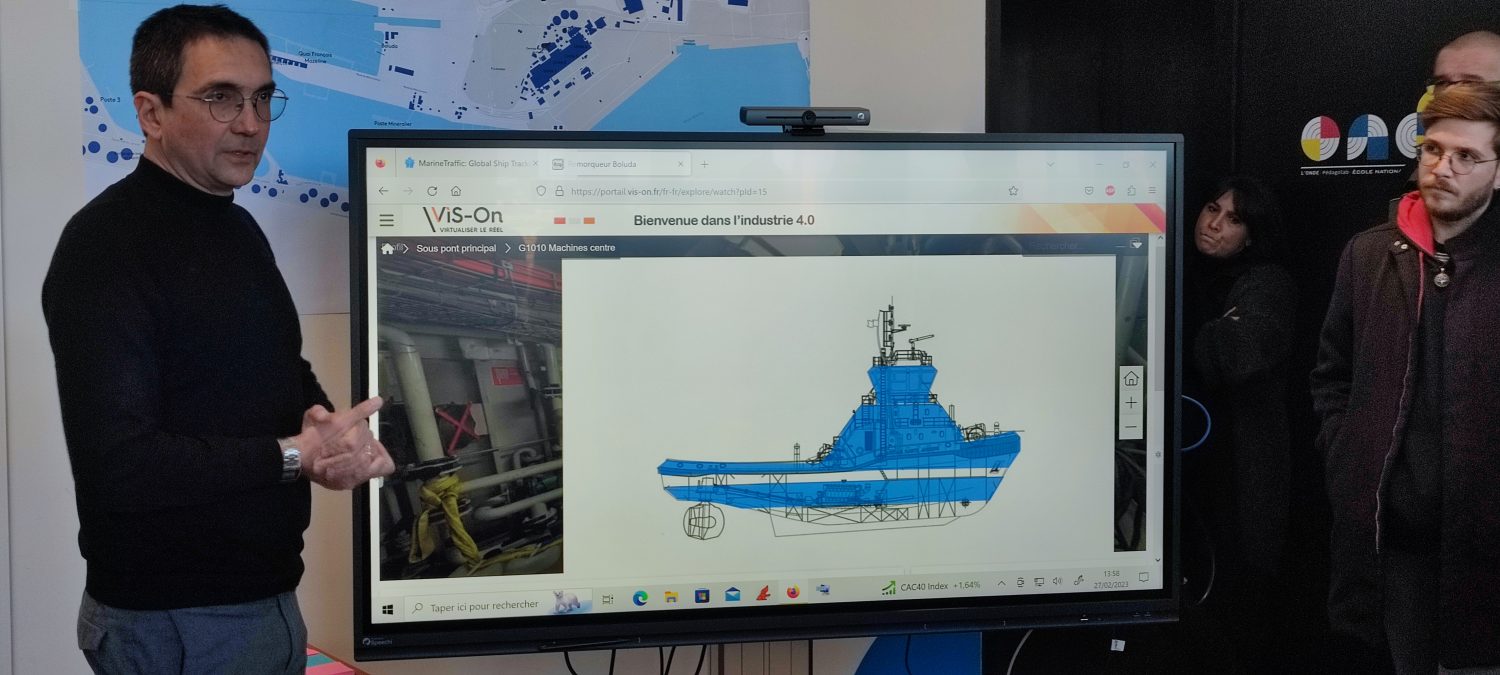

Pour quoi faire n’est donc pas une question si simple puisqu’il y a une impérieuse nécessité de projection. C’est pour cela qu’il faut tenter des choses. Parler de décarbonation ne suffit pas, il faut la mettre en œuvre. Parler de digital et faire l’apologie du jumeau numérique est inconvenant si on ne laisse pas de la place aux étudiants pour renforcer leur créativité. Or aujourd’hui, ce n’est pas possible. Je m’étonne souvent que, pourtant non scientifique, je maitrise parfois mieux les équations que certains des observateurs de l’ENSM. Je donne les trois hypothèses de départs :

- La formation des marins répond à un cadre international (la STCW) et il ne saurait être question de s’en éloigner au risque de ne plus pouvoir former de marins.

- Le modèle économique de l’Ecole qui répond à un cadre national dans lequel on doit pouvoir répondre : la subvention pour charge de service public, une scolarité à un coût très inférieur à celui de nos voisins, un nombre de personnels et d’enseignants limité en loi de finances.

- Les développements connus et les paris qui répondent enfin à l’indispensable projection que nous devons connaître. C’est ainsi que l’on a commencé à former à d’autres choses, le diplôme d’ingénieur, plébiscité par les élèves, l’ingénierie en génie maritime en formation initiale, les travaux en hauteur en formation continue ou encore la règlementation maritime. C’est ainsi que l’on a développé des actions à l’international et en matière de recherche.

L’équation ainsi posée se révèle complexe et nous ne sommes pas trop de 239 au sein de l’ENSM à nous la poser. Je peux même ajouter les élèves, 1404 cette année. Soyons fous j’ajoute les anciens élèves et tous les afficionados de l’ENSM. Il faut agir en collectif pour avancer vers un projet de changement d’ensemble. Certes une impulsion est nécessaire mais il faut convaincre et donc passer du temps ensemble.

Ainsi le point de convergence, dans cette question du pour quoi faire, se trouve dans le « faire école », dans l’idée de bâtir, pour l’avenir quelque chose qui convienne au plus grand nombre et qui ait une base historique solide.

ENMM/ENSM : une base historique comme socle traditionnel

Pierre-Yves LARRIEU : J’ai tendance à utiliser le terme « Hydros » pour désigner toutes les écoles maritimes et pas seulement l’ENSM. J’établis une filiation, que je trouve assez nette, entre d’une part les sites de l’ENSM et les anciennes écoles d’Hydrographie de 1e classe, et d’autre part les autres lycées, écoles et centres de formation et les anciennes écoles d’Hydrographie de 2e, 3e et 4e classe.

Historiquement, 71 villes ont accueilli une école ou une chaire d’hydrographie, souvent adossée à un port, réceptacle des activités économiques maritimes.Elles ont souvent été ouvertes par des acteurs privés ou des collectivités, puis nationalisées et in fine fermées par l’État. A chaque fois (1871, 1919, 1946-1962, 1986-1988, 2008), il est question de rationaliser et de regrouper/fermer plusieurs sites fin d’assurer le développement des sites survivants. A chaque fois, au bout d’environ 30 à 40 ans, les bénéfices issus des fermetures précédentes se sont estompées, les bâtiments des écoles non entretenus se sont délabrés et un nouveau plan de fermetures est présenté. Depuis la fin du 19e siècle, on peut même parler d’une frénésie de fermetures alors que simultanément la France se couvrait d’Universités et d’écoles d’ingénieurs. Bien souvent lorsque l’État a fermé une école, des initiatives locales l’ont rouverte, sous diverses formes, pour satisfaire les besoins de formation subsistants.

L’histoire nous enseigne ainsi que :

- Les Hydros répondent d’abord à des besoins économiques locaux ou régionaux.

- Les tutelles ministérielles ont rarement assuré un financement nécessaires au développement des Hydros.

- L’enseignement maritime forme un continuum : il est absurde d’opposer écoles selon leur taille ou statut. Les prérogatives d’un Capitaine 500 d’aujourd’hui équivaudraient à celles d’un Capitaine au long cours du 19ᵉ siècle.

François LAMBERT : La base est solide. Elle remonte à 1571. Nous l’avons suffisamment dit et entendu mais il y a un besoin de renforcer notre connaissance sur ces enjeux car aujourd’hui ils sont parcellaires. Le travail de thèse a démarré. Mme Pauline Pélissier travaille avec engagement sur les origines de l’Hydro, des Hydros et a trouvé déjà des choses fort intéressantes.

L’idée est simple, celle de former des marins pour faire grandir la marine marchande. Elle reste la même après il faut voir que la marine marchande a quelque peu évolué depuis Charles IX et même depuis 10 ans. C’est sans doute là qu’on parle de l’IA. Le sujet est traité en ce moment même à l’Assemblée générale des universités maritimes mondiales dans laquelle j’ai eu l’honneur de m’exprimer. Je replace ici ce qui avait été évoqué dans le document issu de la concertation interne sur Hydro 2040. L’IA doit aider à générer des exercices, à avancer vers de nouvelles compétences, pas à devenir des machines. L’IA est une arme à maîtriser. Il faut la valoriser et, avant cela, la connaître.

L’IA générative, même si elle ne doit pas être prise comme un bloc entier à assimiler, ces outils font déjà partie du quotidien des étudiants. Il sera indispensable pour l’ENSM, de se faire accompagner pour inclure l’IA dans les modes d’apprentissage et repenser notre façon d’apprendre. La mise en situation en travaux pratiques et en simulateur n’est qu’une partie de la réponse. La vocation de l’École n’est pas de faire de futurs officiers, ou ingénieurs en génie maritime des « super-opérateurs ». Cela va avec l’idée de réapprendre le sens critique, susciter la curiosité, redonner le goût de l’effort et cela passe, possiblement aussi, par la maîtrise de l’IA, dans un effort repensé qui n’est pas celui que nous avons connu jusqu’à aujourd’hui qui peut tutoyer le techno solutionniste. Des navires sans navigants, même si c’était possible techniquement, ce ne serait pas souhaitable. La mer exige l’humilité et je me le dis à chaque fois que je suis à bord, pas suffisamment souvent d’ailleurs.

Allons-y progressivement, ce n’est pas parce que certains se précipitent que nous n’avons pas le droit de nous poser des questions et qui sait, aidés par des gens qui s’engagent, d’avoir montré un peu d’intelligence dans nos choix de long terme. Les conclusions de la mission confiée à l’ingénieur pédagogique doivent permettre, d’ici la fin de l’année 2025 d’avoir un plan d’actions que l’ENSM suivra pour digitaliser ses formations et renforcer la connaissance de l’IA. Les fonctions support ne sauraient être exclues, de même que la planification des cours, ce qui doit être un gain de temps absolu. Cela impliquera sans doute la construction d’une IA propre à l’ENSM dans laquelle le collectif devra s’engager rapidement pour favoriser la bonne tenue du virage en cours.

C’est aussi là que l’on peut parler de la recherche. J’aime beaucoup l’idée de l’adosser à une grande école comme le feraient certains acteurs étrangers. Je serais d’autant plus admiratif si un modèle m’était présenté pour valoriser la recherche dans une filiale par exemple. Ca n’est pas arrivé jusqu’à présent et il n’y a pas de hasard, nous manquons de moyens pour faire autre chose que des cours. Je ne referai pas le coup du « cabri » du Général en remplaçant l’Europe par la recherche mais parfois ça me donne la même impression. Une politique de recherche s’inscrit dans le temps, elle ne supporte pas les « à-coups ». Il faut du temps pour se lier à un laboratoire, il faut du temps pour attirer, recruter et garder des chercheurs et il faut du temps pour qu’on puisse faire tous les cours.

L’ENSM peut se féliciter grâce à l’action discrète mais résolue du service en charge de la coordination de la recherche, d’une montée en puissance de la recherche en son sein. Nous avons eu une première journée de la recherche il y a quelques jours qui a permis de tisser des liens entre Marseille, Nantes, Le Havre et Saint-Malo, de montrer au secteur privé que l’on pouvait aussi compter sur nous comme Ecole, au-delà des belles dynamiques individuelles que nous sommes nombreux à connaître et à admirer. De là à créer un laboratoire ou à accueillir des professeurs des universités, il n’y a qu’un pas, un pas de géant mais un pas, qui ne pourra être honoré que si nous gardons le cap.

Si le socle est solide pour l’Hydro, on voit que l’on bâtit plus haut et plus fort, sans doute pas plus vite mais on bâtit. Et en ce moment on bâtit beaucoup.

1 école – 4 sites : solution ou paupérisation ?

Pierre-Yves LARRIEU : Et de ces préceptes, je tire des conclusions mais qui vont à l’opposé du jacobinisme parisien :

- L’ENSM ne devrait pas être une école unique sur quatre sites avec une direction unique, mais une fédération d’écoles régionales, disposant chacune de leur propre autonomie, pédagogique, financière et opérationnelle. Comme modèle on pourra citer les réseaux Sciences-Po ou des Écoles des Arts & Métiers.

- Les plans de scolarité ne devraient pas être définis nationalement, dans une optique mortifère de « rationalisation » des moyens, mais régionalement pour répondre à des besoins locaux. L’implication des collectivités locales explique en grande partie la différence de dynamisme entre plusieurs Lycées maritimes et l’ENSM. Les collectivités investissent dans leurs lycées et écoles car elles en tirent des bénéfices directs en termes de développement économique.

La vraie question est celle du financement de la structure à hauteur des besoins. Il peut être fait appel aux financements des bénéficiaires des formations : collectivités territoriales, compagnies maritimes, étudiants et marins. Mais il est une règle d’or : « Qui paye, décide ». Et dans ce cas, l’État doit accepter de partager la gouvernance de l’ENSM. Cela veut dire un nouveau statut de type public/privé a minima.

Toujours dans cette optique de réponse aux besoins, il ne faut pas s’interdire l’idée d’ouvrir de nouveaux sites, en particulier outre-mer.

Je n’ai pas ici la place de faire l’analyse du plan de scolarité. Je livre simplement mon point de vue, toujours guidé par la satisfaction des besoins : Il devrait y avoir des OCQNM ET des 5e Année, à Marseille ET au Havre ET dans l’Ouest.

A l’heure où certains évoquent une nouvelle phase de décentralisation, on peut encore espérer.

François LAMBERT : Je comprends le souhait de regroupement dans un site unique de certains. Je le comprends mais je ne le partage pas. Les coûts de structure sont sans doute plus importants que dans un lieu unique. Mais quelle perte d’identité. D’abord quel lieu ? Aucun aujourd’hui ne peut accueillir 1400 élèves. Aucun ne peut revendiquer plus qu’un autre son histoire avec l’Hydro. Certains cultivent d’ailleurs l’identité de l’Hydro même quand elle a disparu.

Et pourquoi pas, tel un phœnix, la faire renaître. Le temps d’une exposition, comme à Paimpol, avec une formation, comme à Bastia. Et puis l’Outre-mer est un lieu de développement évident pour nos ambitions maritimes. Si l’ENSM doit garder 4 sites, elle doit aussi cultiver une démarche partenariale, une forme d’Hydro « hors les murs », osons le terme, une capacité à aller sur tous les territoires pour mettre une pierre dans cet édifice si incertain d’une France parfois trop peu maritime. En cela je suis très admiratif du travail mené par les lycées maritimes. Je crois que nous ne savons pas tout à fait ce que nous leur devons. L’ENSM concentre les formations d’officiers, les LPM sont des lieux où on apprend, plus jeune, d’autres choses.

Il faut avancer vers une Hydro qui sait épouser la dynamique maritime nationale. UNE Ecole sur 4 sites.

Puisque le terme de paupérisation est proposé par la rédaction, permettez-moi de citer Louis Napoléon Bonaparte, dans L’extinction du paupérisme : « La pauvreté ne sera plus séditieuse, lorsque l’opulence ne sera plus oppressive. ». Il est clair que l’on pourrait bénéficier, pour l’enseignement maritime d’autres moyens. Rapporté à l’élève en formation initiale ou professionnelle un rapide calcul permet de dire que la scolarité à l’ENSM représente 20 000 € par an. Ne serait-il pas temps d’inviter ici un nouveau modèle de financement qui fasse le lien avec notre puissance maritime ? Des réflexions sont en cours après les engagements pris dans le cadre du Fontenoy du maritime. Nous sommes évidemment attentifs à ce que ce nouveau modèle puisse s’envisager dans l’intérêt des étudiants et qu’il couvre aussi d’autres segments de l’enseignement maritime, à l’instar des lycées.

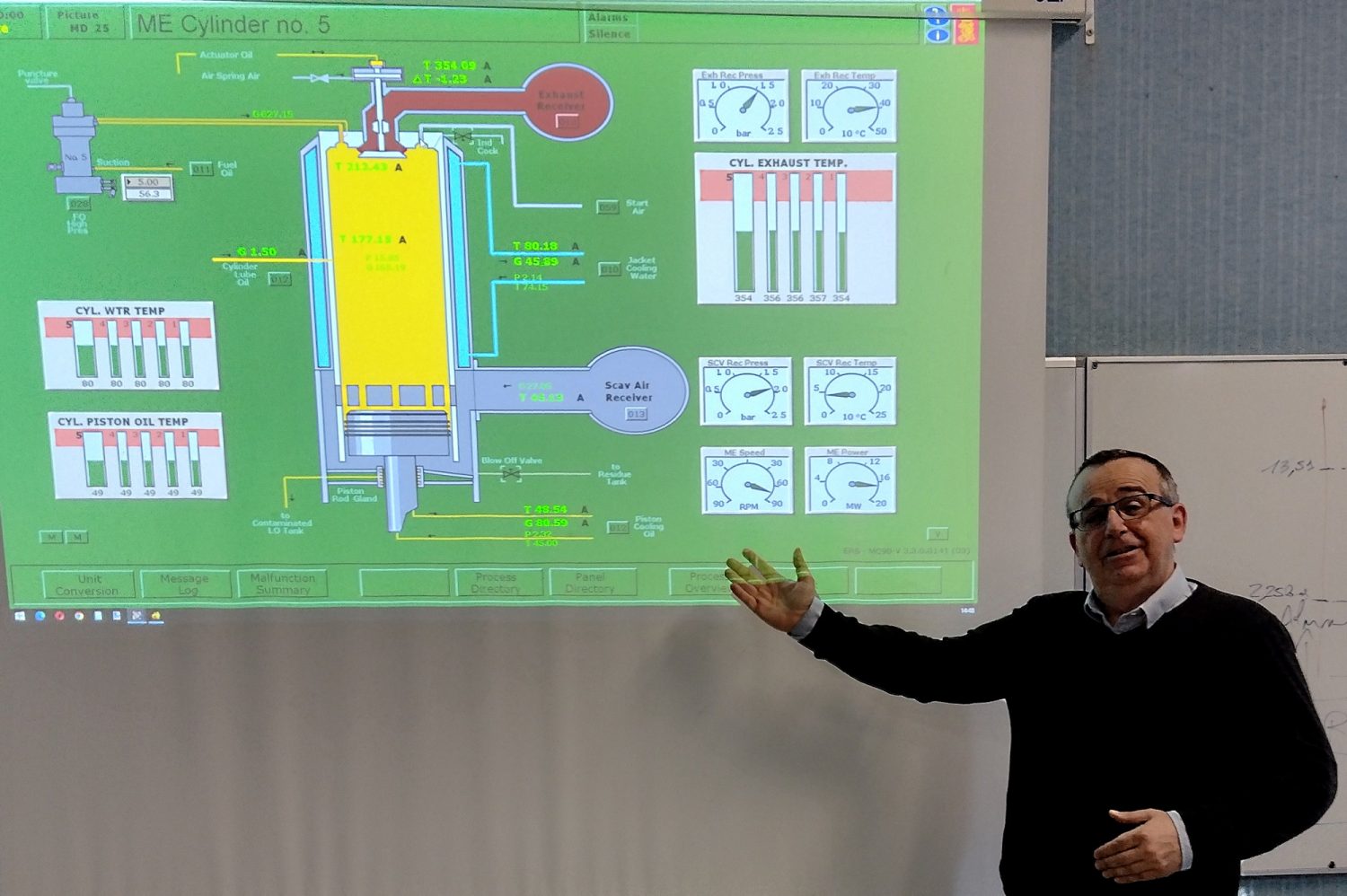

Enseignement : une spécificité maritime à réellement prendre en compte ?

Pierre-Yves LARRIEU : Oui, assurément. La spécificité maritime est ce qui différencie l’ENSM des autres écoles supérieures, et donc ce qui justifie son existence.

Mais il faut concilier formation scientifique et formation pratique : l’une forme l’esprit, l’autre forge la compétence. Historiquement, les professeurs d’hydrographie étaient d’abord des scientifiques. Cependant, seule la pratique embarquée permet de valider de véritables compétences. Il y a donc un équilibre à trouver. L’idéal serait de pouvoir disposer d’anciens marins avec un haut niveau scientifique pour pouvoir enseigner. J’y reviendrai.

Dans l’immédiat, la formation théorique pourrait être validée en école, et déboucher, par exemple, sur la délivrance d’un titre d’ingénieur. En revanche les titres maritimes ne devraient pouvoir être délivrés que sur l’avis prépondérant des officiers-maîtres de stage assurant la formation pratique embarquée des étudiants, car ce sont les seuls en mesure de valider les compétences, notion indissociable du milieu professionnel où elles s’exercent. Cette mesure serait de plus tout à fait conforme aux dispositions du code STCW. Il faudrait donc découpler les référentiels de certification du titre d’ingénieur d’une part et des titres maritimes d’autre part.

A l’issue de la seconde guerre mondiale, l’enseignement maritime a progressivement délaissé les enseignements scientifiques au profit des enseignements professionnels et techniques. Face à cette évolution, l’idée du diplôme d’ingénieur, visant à éviter le déclassement scientifique et à permettre la reconversion des marins à terre avec un niveau de responsabilité équivalent, apparaît dès les années 50 et gagne en force au cours des décennies suivantes, jusqu’à s’imposer comme une évidence à la création de l’ENSM. Et le timing est excellent, car depuis 2010 les problématiques scientifiques se multiplient dans l’économie maritime : informatisation des navires et de leurs machines, décarbonation, énergies nouvelles, automatisation jusqu’à l’autonomisation des navires, etc …

Et pourtant « ça coince ». Le problème est simple. On ne peut pas en cinq ans d’études former un étudiant à la fois en tant que Capitaine de navire, Chef Mécanicien et Ingénieur. On peut juste faire semblant en dégradant la formation de chaque fonction.

C’est pourquoi, je suis convaincu qu’il faut rouvrir le débat sur la Polyvalence. Elle présente des avantages indéniables et reconnus, mais est-elle nécessaire jusqu’au niveau Direction ? Ne peut-on envisager que la 5e année soit une spécialisation Pont ou Machine ? Quitte à ce que certains fassent le choix d’une 2e 5e année s’ils souhaitent obtenir malgré tout une polyvalence au niveau Direction. Cela résoudrait bien des problèmes.

François LAMBERT : Sans cela nous sommes perdus. C’est une école de marins. Elle peut former à autre chose mais la navigation, la construction exploitation sécurité, la machine, l’électrotechnique, l’électronique, l’automatique ne seront jamais remplacés. L’Etat a fait une erreur en ne s’intéressant pas dans le même temps que la consolidation du projet de l’ENSM à la consolidation d’un corps de l’enseignement maritime. Civil ou militaire, le débat n’est pas là mais le cadre d’emploi donne de la visibilité. L’ENSM devra s’y intéresser pour continuer à faire des projets, sans cela, elle ne disposera que d’expertises importantes mais externes qui ne pourront pas l’aider à maintenir le cap.

Nous ne devons rien exclure dans ce projet et il s’agira, pour l’avenir de bâtir des référentiels connus et partagés, des cours qui puissent être propriété de l’Ecole car livrés aux étudiants qui s’en serviraient toute leur vie, en embarquement ou dans les entreprises du génie maritime, des registres de formation à bord simplifié et repensé dans lesquels on permettre une meilleure correspondance entre l’équipe des enseignants de l’ENSM et les bords/ les entreprises, pour tirer le meilleur de l’élève.

Tout cela suppose évidemment de cultiver les particularismes mais aussi de varier les parcours. Faire que des marins reviennent à terre un temps avant de repartir pour favoriser la cohérence d’ensemble, voilà qui aura du sens et du souffle, voilà qui donnerait envie de s’engager pour cette Ecole encore plus en prenant compte sa spécificité maritime qui passe par l’enseignement maritime.

Conclusions

Pierre-Yves LARRIEU :

Le bilan des 15 ans de l’ENSM et sur la vision des 15 ans à venir

Il est difficile de tirer un bilan de la création de l’ENSM, car c’est une structure qui est toujours en évolution et qui, de mon point de vue, est loin d’avoir achevé sa mutation.

Il ne faut pas regretter les anciennes ENMM. Elles ont accompagné la renaissance de la flotte de commerce française et modernisé la formation maritime, mais leur statut administratif les a confinées dans un certain immobilisme : absence de recherche, isolement, décisions centralisées, traditions parfois excessives. Leur modèle, hérité du 19ᵉ siècle, ne pouvait résister aux évolutions du 21ᵉ siècle. Il a pris fin, coup sur coup, avec la mise en extinction du corps des Professeurs de l’Enseignement Maritime, la création de l’ENSM et la mise en place du diplôme d’ingénieur. Ces événements ont marqué une rupture nécessaire, bien que douloureuse.

L’attribution à l’ENSM du statut de Grand Établissement – Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (GE-EPSCP) implique l’acceptation et la mise en œuvre de plusieurs principes fondamentaux : autonomie administrative et financière, autonomie pédagogique et scientifique, liberté d’expression, liberté pédagogique, recherche scientifique, collégialité, ouverture et coopération internationale, etc. Bref, l’exact opposé du statut des ENMM. On peut formaliser ainsi le changement de paradigme : l’ENSM est désormais censée être une école d’enseignement supérieur AVANT d’être l’instrument d’une politique maritime.

Cette mutation, à la fois administrative, culturelle et pédagogique, a été engagée :

- avec les mêmes personnels, sans expérience du fonctionnement universitaire, et des corps enseignants en extinction sans remplacement crédible ;

- à moyens constants, voire réduits, tout en ajoutant une strate de direction générale supplémentaire, et des besoins accrus par l’autonomie et la réorganisation des sites ;

- sous la pression de politiques et acteurs locaux ;

- sous les contraintes conjointes de la convention STCW et de l’accréditation au titre d’ingénieur ;

- tout en continuant la formation des marins.

Il ne faut donc pas s’étonner des difficultés qui ont été rencontrées, et rendre hommage aux présidents de CA et aux DGs successifs qui ont œuvré à cette mutation. Certes, l’ENSM n’est toujours pas au standard de l’enseignement supérieur, mais le mouvement est lancé et un important chemin a déjà été parcouru, parfois dans la douleur.

Les questions, centrales, des enseignants et de la recherche

La question des enseignants est centrale, car une école c’est avant tout des enseignants est des étudiants. TOUT le reste est secondaire.

Le corps professoral d’une école supérieure publique en France, de type école d’ingénieur, est typiquement composée en grande partie, voire en majorité, d’enseignants chercheurs (Professeurs d’Université et Maîtres de Conférence). Et là, force est de constater que l’ENSM en est très, très loin. Avec 0 enseignants-chercheurs et peu de docteurs, le corps enseignant actuel de l’ENSM est plutôt comparable à celui d’un lycée technique avec BTS et classes prépas.

Certains vont mettre en avant les activités de recherche de tel ou tel enseignant, ou doctorant, prétendant ainsi « faire de la recherche ». Un enseignant qui enseigne et qui mène parallèlement des activités de recherche, cela correspond à un professeur agrégé. Pas à un enseignant-chercheur.

Un enseignant-chercheur est avant tout un chercheur, qui crée la connaissance et la diffuse. Et la connaissance générée a vocation à irriguer non seulement les étudiants-ingénieurs mais aussi les entreprises maritimes et les lycées et écoles maritimes. C’est ce qui manque à l’ENSM et que l’on trouve dans la plupart des écoles maritimes supérieures internationales. Tant que l’ENSM ne se dotera pas d’enseignants-chercheurs en quantité, elle restera une école où on se contente de répéter des connaissances que d’autres ont créé. Ce qui amène des entreprises maritimes à créer leur propre centre de recherche ou à faire appel à d’autres écoles supérieures pour leurs besoins. Et une telle école a vocation à être tôt ou tard subordonnée ou absorbée. « Publish or perish », telle est la loi d’airain de l’enseignement supérieur. Vu sa taille, le corps enseignant de l’ENSM devrait publier au moins une vingtaine d’articles scientifiques par an.

Mais avoir un corps enseignant d’école d’ingénieurs et faire de la recherche, cela coûte cher. Pourtant l’État finance la recherche scientifique maritime de l’École Navale, de l’ENSTA Paris et Brest, de Sea-Tech et de l’Université de Toulon, de Centrale Nantes, de l’Université de Bretagne Sud, etc., etc. . Ce n’est donc pas impossible. Et si ce n’est pas impossible, c’est qu’il s’agit d’un choix politique …

Mais puisqu’il est question de vision dans ce débat, imaginons que ce soit possible. Se pose alors la question du « comment ? ». On l’a vu, ce qui fait la différence, et la force, de l’ENSM, c’est l’expérience à la Mer de ses enseignants. Il faut donc convertir des marins en enseignants-chercheurs maritimes. La méthode classique consiste à :

- Ouvrir une école doctorale, avec des enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches.

- Financer des thèses de doctorat. C’est à dire payer un marin à temps plein, sans charge d’enseignement, pour faire de la recherche sur une thématique maritime et rédiger la thèse correspondante.

- Une fois le doctorat acquis, laisser le « post-doc » faire un peu d’enseignement, et surtout publier quelques articles scientifiques.

- Ouvrir un poste d’enseignant-chercheur et y recruter le « post-doc ».

- La recherche n’étant pas une affaire de solitaires, il faut simultanément créer une unité ou un laboratoire de recherche.

- Et pourquoi pas, au bout de quelques années, ne pas demander à la Commission Nationale des Universités (CNU) la création d’une section maritime ou navale pour accueillir ces enseignants-chercheurs d’un nouveau genre ?

Il s’agit effectivement d’une tâche de longue haleine. Elle pourrait commencer à être méthodiquement mise en œuvre dès aujourd’hui, avec l’objectif d’aboutir à un laboratoire de recherche maritime opérationnel et à un pourcentage significatif d’enseignants-chercheurs maritimes, d’ici … 2040.

François LAMBERT : Pour conclure, je tiens à remercier Pierre Yves Larrieu et je sais pouvoir compter sur son engagement pour nous aider à avancer, dans une cadence qui n’est pas toujours optimale mais qui a le mérite de la cohérence, dès lors qu’elle est validée par les instances. Et je remercie aussi Aymeric Avisse pour la liberté de ton qu’il m’offre dans cet écrit comme dans les débats avec les marins pour permettre à l’Ecole de continuer à se construire car on a tous un lien affectif avec elle ! Alors cap vers 2040, avec tout l’équipage !

Aymeric AVISSE : Merci Messieurs pour ce partage, nous le constatons donc, deux voies pertinententes qui méritent toute notre attention et qui ne manquera pas d’inspirer les décisions futures. En parlant de décisions futures, nous vous donnons rendez-vous le 25 novembre prochain à l’issue du prochain Conseil d’Administration qui validera les orientations du plan Hydro 2040 et sa vision pour les 15 prochaines années. Avant cela nous vons donnons rendez-vous la semaine prochaine à La Rochelle pour les Assises de l’Economie de la Mer, sur lesquelles la rédaction de Jeune Marine proposera son Studio en partenariat avec le Cluster Maritime Français et dédié à la vision stratégique française, à la transversalité des métiers, la décarbonation, en somme….l’avenir ! A la semaine prochaine !